文章来源于:斑马消费,作者:陈碧婷,编辑:小孟,封面图:李宁。

随着安踏获得“史上最佳业绩”,四大本土运动用品公司中期成绩单全部出炉。

安踏、特步、361度均实现营业收入和业绩的双位数增长。但李宁营业收入增速仅为2.3%,净利润下跌8.0%。

1990年,“体操王子”李宁创立李宁品牌,个人IP对品牌价值的加持,成为李宁相较于其他运动品牌的最大优势。

因此,李宁(02331.HK)曾连续多年领跑本土运动用品市场,且每到关键年份,公司的业绩都能迎来一波提升。

2024年,欧洲杯、奥运会等顶级赛事接连不断,当之无愧的体育大年。但是,李宁的业绩却有点尴尬。

与之相比,安踏、特步、361度,都保持了营收、净利的双位数增长。

早些年,安踏一直是跟在李宁身后的小弟。通过并购整合,于2012年超越李宁,随后两者之间的差距越来越大。

2024年上半年,安踏的总营收是李宁的2.4倍;净利润是李宁的4.0倍。以目前二者的增速来看,差距还将继续拉大。

业务层面,这种趋势也在慢慢显现。公开数据显示,今年上半年,李宁新增门店数量为9家;安踏新增88家;而在全国28城5万方以上购物中心门店净增上,安踏净增16家,李宁开店赶不上闭店,净减24家门店。

近些年,特步同样通过并购整合获得稳定增长,正在试图将安踏超越李宁的故事重演一遍。

对于上半年的成绩单,李宁解释称,原因在于公司审慎管控费用投放,同时聚焦带动长期生意增长的投入与布局,叠加利息收益等非经营收益减少等因素。

李宁为何掉队?这与李宁的大单品战略息息相关。

这一玩法帮助李宁的高端系列快速打开知名度,但消费者对系列品牌的认知一荣俱荣,一损俱损。

开启高端化后,部分消费者日渐觉得买不起李宁,转向其他运动品牌;而“中国李宁”、“Lining 1990”等高端品牌又受李宁主品牌影响,较难获得更高的品牌溢价。

高端化需要较高的产品力来支撑。然而,李宁近些年重营销、轻研发的策略,研发投入严重不足。

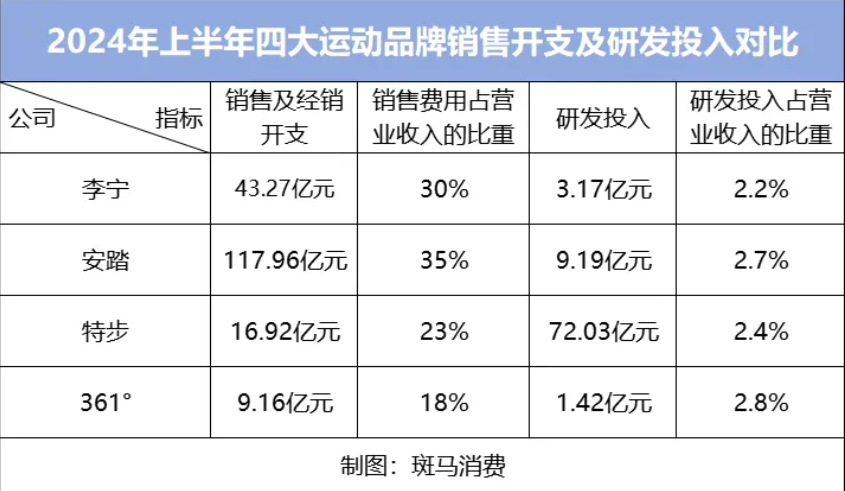

根据财报,2024年上半年,李宁的销售及经销开支为43.27亿,占总收入比例高达30%,仅次于安踏的35%。与之相对应的是,李宁研发费用率仅为2.2%,这一比例不仅远低于阿迪、耐克、安踏,也低于正在奋力追赶的特步和361度。

消费者对于李宁产品力的质疑也一直存在。巴黎奥运会上,中国乒乓球队队员身穿的李宁运动服,因“吸湿性差”、“卡屁缝”遭到网友吐槽。

陷在高端化的怪圈中,李宁显然也慌了。

去年,业务下行通道中的李宁拿出22亿港元到香港买楼遭遇质疑,公司解释称“为了拓展海外市场”,可并不被投资者认可。

为了稳住基本盘,李宁近些年一直在扩品类,试图规避与强势运动用品公司的直接竞争。公司在财报中表示,将积极探索破局,率先切入体育消费新赛道,挖掘女子、户外和青少年市场的巨大潜力。

近年来,“中国李宁”频频跨界,与滑板、冲浪、越野跑等潮流运动赛事合作,接近年轻时尚人群;此外,“LI-NING1990”还正式入局高尔夫赛道,推出高尔夫鞋款。

但是,这些差异化业务,仍然与李宁核心业务一样,遭遇市场的全方位竞争。

高尔夫赛道,安踏旗下的FILA、迪桑特均有所布局。截至2023年9月,迪桑特高尔夫在中国市场已拥有超过80家门店。

与上述品牌相比,李宁面临的问题是,如何说服消费者接受自己的高端定价?

高举高打的营销是必然的举措。但高昂的营销投入,意味着公司可能长期陷入增收不增利的困局。

今年上半年,李宁整体销售及经销开支为43.27亿元,同比增长9.6%。但重金推广的效果并不理想,不仅没能同步助力营收增长,还直接侵蚀了净利润。这或许正是李宁近几年一直折腾,业绩一直萎靡的重要原因之一。

文章来源于:斑马消费,作者:陈碧婷,编辑:小孟,封面图:李宁。

2025 年第一季度,瑞士运动科技品牌昂跑(On)凭借 “高增长 + 高溢价” 态势逆势突围:全球销售额同比暴涨 43%,达 7.3 亿瑞士法郎(约 8.1 亿美元),其中亚太市场以 130% 的增速领跑全球。

近年来,国产运动品牌一路狂飙,占领了国内市场较大的份额。

24财年,Columbia前三季度的财报均显示公司的全球销售额仍在不断下降。

当专业户外圈的信仰图腾被注入商业扩张的野心,是走向神坛还是跌落凡尘?

没有经历职场,没有运营团队,更没有成熟的供应链资源。